“المزمار العربي” ـ خاص:

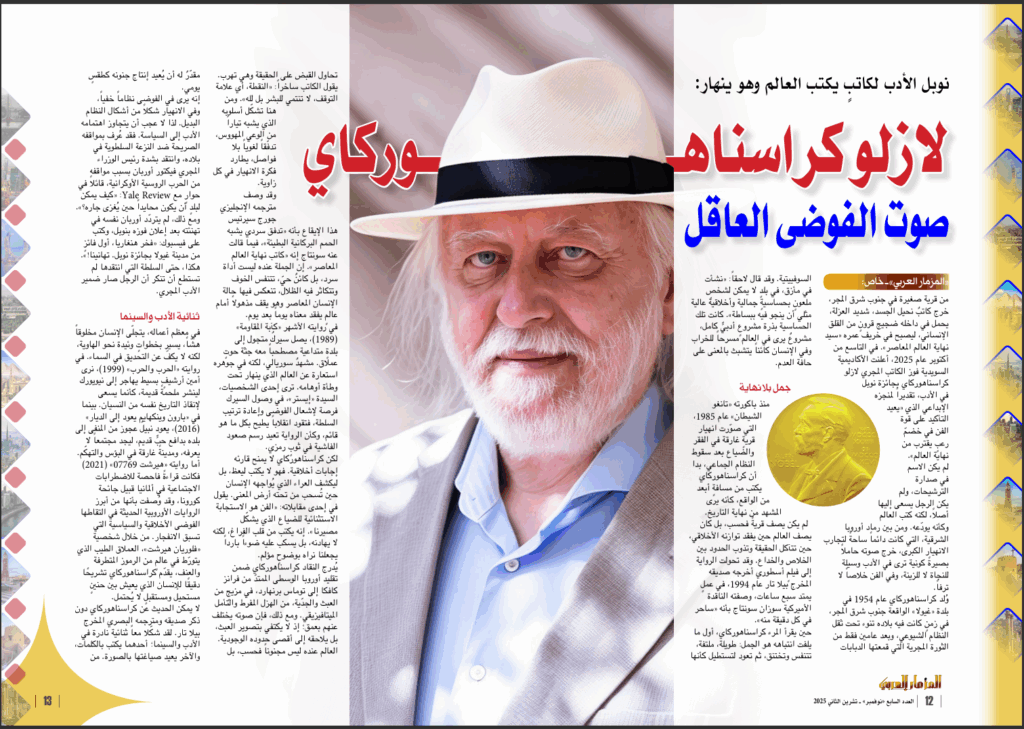

من قرية صغيرة في جنوب شرق المجر، خرج كاتبٌ نحيل الجسد، شديد العزلة، يحمل في داخله ضجيج قرونٍ من القلق الإنساني، ليصبح في خريف عمره «سيد نهاية العالم المعاصر». في التاسع من أكتوبر عام 2025، أعلنت الأكاديمية السويدية فوز الكاتب المجري لازلو كراسناهوركاي بجائزة نوبل في الأدب، تقديراً لمنجزه الإبداعي الذي «يعيد التأكيد على قوة الفن في خضمّ رعبٍ يقترب من نهاية العالم».

لم يكن الاسم في صدارة الترشيحات، ولم يكن الرجل يسعى إليها أصلاً، لكنه كتب العالم وكأنه يودّعه. ومن بين رماد أوروبا الشرقية، التي كانت دائماً ساحةً لتجارب الانهيار الكبرى، خرج صوته حاملاً بصيرةً كونية ترى في الأدب وسيلة للنجاة لا للزينة، وفي الفن خلاصاً لا ترفاً.

وُلد كراسناهوركاي عام 1954 في بلدة «غيولا» الواقعة جنوب شرق المجر، في زمنٍ كانت فيه بلاده تنوء تحت ثقل النظام الشيوعي، وبعد عامين فقط من الثورة المجرية التي قمعتها الدبابات السوفييتية. وقد قال لاحقاً: «نشأت في مأزق، في بلدٍ لا يمكن لشخصٍ ملعونٍ بحساسيةٍ جمالية وأخلاقية عالية مثلي أن ينجو فيه ببساطة». كانت تلك الحساسية بذرة مشروعٍ أدبيٍّ كامل، مشروعٌ يرى في العالم مسرحاً للخراب وفي الإنسان كائناً يتشبث بالمعنى على حافة العدم.

جمل بلا نهاية

منذ باكورته «تانغو الشيطان» عام 1985، التي صوّرت انهيار قريةٍ غارقة في الفقر والضياع بعد سقوط النظام الجماعي، بدا أن كراسناهوركاي يكتب من مسافةٍ أبعد من الواقع، كأنه يرى المشهد من نهاية التاريخ. لم يكن يصف قريةً فحسب، بل كان يصف العالم حين يفقد توازنه الأخلاقي، حين تتآكل الحقيقة وتذوب الحدود بين الخلاص والخداع. وقد تحولت الرواية إلى فيلمٍ أسطوري أخرجه صديقه المخرج بيلا تار عام 1994، في عملٍ يمتد سبع ساعات، وصفته الناقدة الأميركية سوزان سونتاج بأنه «ساحر في كل دقيقة منه».

حين يقرأ المرء كراسناهوركاي، أول ما يلفت انتباهه هو الجمل: طويلة، ملتفة، تتنفس وتختنق، ثم تعود لتستطيل كأنها تحاول القبض على الحقيقة وهي تهرب. يقول الكاتب ساخراً: «النقطة، أي علامة التوقف، لا تنتمي للبشر بل لله». ومن هنا تشكّل أسلوبه الذي يشبه تياراً من الوعي المهووس، تدفّقاً لغوياً بلا فواصل، يطارد فكرة الانهيار في كل زاوية.

وقد وصف مترجمه الإنجليزي جورج سيرتيس هذا الإيقاع بأنه «تدفق سردي يشبه الحمم البركانية البطيئة»، فيما قالت عنه سونتاج إنه «كاتب نهاية العالم المعاصر». إن الجملة عنده ليست أداة سرد، بل كائنٌ حيّ، تتنفس الخوف وتتكاثر فيه الظلال، تنعكس فيها حالة الإنسان المعاصر وهو يقف مذهولاً أمام عالمٍ يفقد معناه يوماً بعد يوم.

في روايته الأشهر «كآبة المقاومة» (1989)، يصل سيركٌ متجول إلى بلدةٍ متداعية مصطحباً معه جثة حوتٍ عملاق. مشهدٌ سوريالي، لكنه في جوهره استعارة عن العالم الذي ينهار تحت وطأة أوهامه. ترى إحدى الشخصيات، السيدة «إيستر»، في وصول السيرك فرصة لإشعال الفوضى وإعادة ترتيب السلطة، فتقود انقلاباً يطيح بكل ما هو قائم، وكأن الرواية تعيد رسم صعود الفاشية في ثوبٍ رمزي.

لكن كراسناهوركاي لا يمنح قارئه إجابات أخلاقية. فهو لا يكتب ليعظ، بل ليكشف العراء الذي يُواجهه الإنسان حين تُسحب من تحته أرض المعنى. يقول في إحدى مقابلاته: «الفن هو الاستجابة الاستثنائية للضياع الذي يشكّل مصيرنا». إنه يكتب من قلب الفراغ، لكنه لا يهادنه، بل يسكب عليه ضوءاً بارداً يجعلنا نراه بوضوحٍ مؤلم.

يُدرج النقاد كراسناهوركاي ضمن تقليد أوروبا الوسطى الممتدّ من فرانز كافكا إلى توماس برنهارد، في مزيجٍ من العبث والجدّية، من الهزل المفرط والتأمل الميتافيزيقي. ومع ذلك، فإن صوته يختلف عنهم بعمق؛ إذ لا يكتفي بتصوير العبث، بل يلاحقه إلى أقصى حدوده الوجودية. العالم عنده ليس مجنوناً فحسب، بل مقدّرٌ له أن يُعيد إنتاج جنونه كطقسٍ يومي.

إنه يرى في الفوضى نظاماً خفياً، وفي الانهيار شكلاً من أشكال النظام البديل. لذا لا عجب أن يتجاوز اهتمامه الأدب إلى السياسة. فقد عُرف بمواقفه الصريحة ضد النزعة السلطوية في بلاده، وانتقد بشدة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بسبب مواقفه من الحرب الروسية الأوكرانية، قائلاً في حوارٍ مع Yale Review: «كيف يمكن لبلدٍ أن يكون محايداً حين يُغزى جاره؟».

ومع ذلك، لم يتردّد أوربان نفسه في تهنئته بعد إعلان فوزه بنوبل، وكتب على فيسبوك: «فخر هنغاريا، أول فائزٍ من مدينة غيولا بجائزة نوبل. تهانينا!». هكذا، حتى السلطة التي انتقدها لم تستطع أن تنكر أن الرجل صار ضمير الأدب المجري.

ثنائية الأدب والسينما

في معظم أعماله، يتجلّى الإنسان مخلوقاً هشّاً، يسير بخطواتٍ وئيدة نحو الهاوية، لكنه لا يكفّ عن التحديق في السماء. في روايته «الحرب والحرب» (1999)، نرى أمين أرشيفٍ بسيط يهاجر إلى نيويورك لينشر ملحمةً قديمة، كأنما يسعى لإنقاذ التاريخ نفسه من النسيان. بينما في «بارون وينكهايم يعود إلى الديار» (2016)، يعود نبيلٌ عجوز من المنفى إلى بلده بدافع حبٍّ قديم، ليجد مجتمعاً لا يعرفه، ومدينةً غارقة في البؤس والتهكّم.

أما روايته «هيرشت 07769» (2021) فكانت قراءةً فاحصة للاضطرابات الاجتماعية في ألمانيا قبيل جائحة كورونا، وقد وُصفت بأنها من أبرز الروايات الأوروبية الحديثة في التقاطها الفوضى الأخلاقية والسياسية التي تسبق الانفجار. من خلال شخصية «فلوريان هيرشت»، العملاق الطيب الذي يتورّط في عالمٍ من الرموز المتطرفة والعنف، يقدّم كراسناهوركاي تشريحًا دقيقًا للإنسان الذي يعيش بين حنينٍ مستحيل ومستقبلٍ لا يُحتمل.

لا يمكن الحديث عن كراسناهوركاي دون ذكر صديقه ومترجمه البصري المخرج بيلا تار. لقد شكّلا معاً ثنائية نادرة في الأدب والسينما؛ أحدهما يكتب بالكلمات، والآخر يعيد صياغتها بالصورة. من تانغو الشيطان إلى كآبة المقاومة، ثم الخيول التورينية، كان التفاعل بينهما تجسيدًا لفكرة أن الفن الحقيقي لا يُحدّ بوسيطٍ واحد. لقد رأى كلاهما في السينما امتداداً للفكر، وفي الأدب طاقةً قادرة على إشعال الصورة من الداخل.

مع إعلان فوزه بجائزة نوبل، أصبح كراسناهوركاي ثاني كاتبٍ مجري يحصل عليها بعد إيمري كيرتس عام 2002. وقد سبق أن نال جائزة «مان بوكر الدولية» عام 2015، وجائزة «أفضل كتاب مترجم» عن روايته تانغو الشيطان عام 2013. ومع ذلك، ظلّ بعيداً عن الأضواء، يكتب في عزلةٍ تشبه الصوم، مؤمناً بأن الأدب ليس حدثاً اجتماعياً بل تجربة روحية.

كتب عنه الناقد جيمس وود قائلاً: «كانت كتبه تُتداول مثل العملة النادرة، لا يقرأها إلا من يجرؤ على مواجهة ذاته». وربما لهذا السبب لم يكن فوزه مفاجئاً إلا للسطحيين. فالمسألة لم تكن سباقاً بين أسماء، بل لحظة اعترافٍ بقيمة الأدب العميق الذي يقاوم النسيان والسرعة والاستهلاك.

جاء في بيان الأكاديمية السويدية أن الكاتب فاز «لنتاجه المذهل والرؤيوي الذي يعيد التأكيد على قوة الفن في وسط رعبٍ أقرب إلى نهاية العالم». وهي صيغة تختصر ما يمثله كراسناهوركاي: أن تكون الكتابة شكلاً من أشكال النجاة وسط الخراب، وأن تكون الجماليات درعاً أخلاقية ضد التوحش.

لقد قدّم للأدب العالمي نموذجاً مختلفاً للبطولة؛ لا البطل الذي ينتصر، بل البطل الذي يصرّ على الفهم رغم عبثية المصير. إن شخصياته تشبهنا: تخاف، تتردد، تعود إلى نفس الأخطاء، لكنها لا تتوقف عن البحث عن معنى، حتى لو كان المعنى ذاته وهماً جميلاً.

حين نقرأ كراسناهوركاي، نشعر أننا نسير على جسرٍ ممدود فوق هاويةٍ لا نهاية لها، وأن اللغة نفسها تحاول أن تنقذنا من السقوط. إنه لا يكتب عن الخراب بمعناه السياسي فقط، بل عن انهيار المعنى في الداخل البشري، عن ذلك الفراغ الذي يتركه فقدان الإيمان واليقين. ومع ذلك، فبين سطور هذا السواد يلمع دائماً خيطٌ من الضوء: فكرة أن الجمال، حتى حين يكون مؤلماً، هو الشكل الأخير للمقاومة.

رحلة نحو الضوء

ربما لهذا بدا اختياره لجائزة نوبل لحظة استعادةٍ لقيمة الأدب نفسه، بعد سنواتٍ طغت فيها الجوائز على النصوص، والأسماء على الأفكار. إن تتويج كراسناهوركاي ليس احتفاءً بشخصٍ واحد، بل بإيمانٍ عميق بأن الأدب ما زال قادراً على أن يقول ما لا يقال، وأن يواجه رعب العالم بأداةٍ ناعمة هي الكلمة.

بهذا الفوز، تعود المجر إلى واجهة المشهد الأدبي العالمي. فمنذ فوز إيمري كيرتس قبل أكثر من عقدين، ظل الأدب المجري حاضراً في الهامش رغم عمقه. أما اليوم، فإن كراسناهوركاي يعيد إلى هذا الأدب بريقه المظلم، بريق أولئك الذين يكتبون لا ليُسليهم العالم، بل لأنهم لم يجدوا طريقةً أخرى للبقاء فيه.

في عالمٍ يفيض بالخراب ويزدحم بالضجيج، يذكّرنا كراسناهوركاي بأن الكتابة ليست نزهة في الحديقة، بل رحلة في العتمة نحو بقايا ضوء. لقد كتب عن نهاية العالم، لكنه في الحقيقة كتب عن بدايته الدائمة؛ تلك البداية التي تولد كل مرة من رماد الفوضى.

حين يقف هذا الرجل ذو الجمل الطويلة والعينين اللتين تشبهان البحر في الشتاء، ليتسلم جائزة نوبل في العاشر من ديسمبر المقبل، لن يكون مجرد كاتبٍ نال مجداً عالمياً. سيكون شاهداً على أن الأدب، رغم كل شيء، لا يزال قادراً على أن يرفع رأسه في وجه العدم، وأن يقول للعالم: «ما زال في اللغة ما يستحق البقاء».

لازلو كراسناهوركاي ليس فقط كاتباً نال جائزة نوبل؛ إنه وجدان أوروبا الشرقية وهي تتأمل ركامها، وصوت الإنسانية وهي تواجه ذاتها في مرآةٍ من الظلال. لقد جعل من الكلمة معبراً من الفوضى إلى البصيرة، ومن العبث إلى الفن، ومن النهاية إلى معنىٍ جديد للبداية.