حبر يبلل القلب

عبد الكريم البليخ

في زحمة هذا العالم اللاهث، تتعاقب الأيام دون توقف يُذكر، تبقى في ذاكرتنا محطّات لا نمرّ بها مرور الكرام، بل تستوقفنا، لا لنستعيد أحداثها فقط، بل لنتأمل مغزاها، وننقّب في باطنها عن تلك الحِكم الدفينة التي غلفتها الأيام بغبار التجربة ونكهة الدهشة.

هي محطات صغيرة في ظاهرها، لكنها تختزن في طيّاتها سرديات كبرى عن الإنسان، وتاريخه، وهمومه، وأحلامه، وهشاشته أيضاً… كأنها تقول لنا: تأمّل، فالضحكة قد تخبئ خلفها دمعاً، والحكاية العابرة قد تكون خلاصة عمر.

حين تُذكر دمشق، لا يمكن للذاكرة أن تُقصي تلك الشخصيات التي صاغت تاريخها المدني والسياسي والفكري، ومنهم فارس الخوري، رجل القانون، والسياسة، والمواقف التي لا تُنسى. رجل تنقّل بين المنابر والوزارات، وتقدّم شعبه بحكمة السنين وجرأة الكلمة.

في إحدى الحكايات الشعبية التي تناقلها الناس، وقعت حادثة يوم أن قصد الخوري سوق الحميدية الدمشقي العتيق، ذاك السوق الذي يسكن في قلب المدينة كما تسكن الذكريات في القلب. السوق الذي تُعانق فيه رائحة الياسمين القديم رنين النحاس المطرّز، وسُحُب العطور تتشابك مع أصوات الباعة والمارّة كسمفونية عتيقة.

كان يبحث عن طربوشٍ جديد، ولعل الطربوش هنا لا يعني مجرد غطاء للرأس، بل رمزاً لزمنٍ كان فيه الزي دلالة على الهيبة، والوقار، والانتماء. في أحد دكاكين الطرابيش، وبعد أن وجد ضالّته، فاجأه البائع بسعرٍ مبالغ فيه. لم يفقد الخوري وقاره، بل قابل الموقف بخفة دمٍ نادرة لرجلٍ عُرف بالجدّية. قال:

“يا هذا، إنك لن تجد لطربوشك رأساً يُناسبه سوى رأسي!”

فردّ البائع بدهاء الشامي الظريف:

“وأنت يا مولانا، لن تجد طربوشاً يُناسب رأسك إلّا في دكاني!”

هكذا، تتبدّى العلاقة بين السياسي والشعب، ليس بلغة السلطة، بل بالمودة والفكاهة. حوار لا يخلو من التحدي، ولكنه مغمّس بالاحترام المتبادل، وكأن السوق هنا ليس مكاناُ للتجارة فحسب، بل فضاء للتواصل الحضاري، ولتبادل الذكاء اليومي بين العامّة والنخبة.

سوق الحميدية، في هذا المشهد، ليس مجرد خلفية؛ بل هو شخصية أخرى في القصة. جدرانه التي استظلّت بها حضارات، وأقواسه التي مرّ تحتها ملوك وعشّاق، هي الشاهد الصامت على عبث الحياة وجلالها. وقد تجد في هذا السوق من الطرابيش ما يغطي رؤوساً كثيرة، لكنك لن تجد طربوشاً يليق برأس الحكمة إلا حين يمتزج الوقار بخفة الظل.

…

من دمشق، تنتقل بنا التأمّلات إلى بغداد… إلى شاعرٍ نحيل، ظلّ يتجوّل في الوجدان العربي كطيف زاهد، يكتب الشعر كما يُصلّي الناس بصمت وخشوع. أحمد الصافي النجفي، ذلك الاسم الذي غادر وطنه عقوداً، ثم عاد في شيخوخته، لا ليُكرّم، بل ليلقى حتفه برصاصٍ طائش.

في بيروت، على كورنيش الزيتونة، حين كان الصافي يهمّ بعبور الشارع، قاصداً دكاناً ليشتري رغيف خبز… ليس لأن لا مال لديه، بل لأن الزهد كان فلسفته. هناك، أصابته خمس رصاصات، لا يَعرفُ أحد إلى اليوم من أطلقها أو لماذا. بعضهم قال إن الرصاص كان طائشاً، وآخرون قالوا إن قدر الشعراء غالباً ما يكون أكثر غموضاً من قصائدهم.

لكن صديقه الساخر، الصحافي الذي كتب عنه لاحقاً، أضاف بنداً ساخراً في سِجِل النهاية، حين قال إن الرصاصة السادسة كانت الكتاب الذي صدر عنه… وربما كان صادقاً، فبعض الكتب تُميتنا أكثر مما تُحيينا، لأن ما يُكتب عنك بعد الموت، قد لا يُشبهك، أو قد يُشبهك أكثر مما كنت تريد.

الصافي، الشاعر المتقشف، لم يكن يرى في الشعر مجرد كلمات منمّقة، بل موقفاً. رفض الشعر المنثور، وسمّاه “الشعر السايب”، كما كان يسميه العقّاد. كتب يوماً:

تفلسفَت في اكتناه الشعر قومٌ

فضاع الوقت وامتدّ الطريق

فدع عنك التفلسفَ، واروِ شعراً

فلي عينٌ ترى، وفمٌ يذوق!

هذا هو الصافي في جوهره: يرى الشعر فنّاً حسيّاً، لا طيفاً لغويّاً. عنده القصيدة يجب أن تُحسّ، لا أن تُحلّل. تُغنّى، لا أن تُشرح كتمثالٍ في متحف.

…

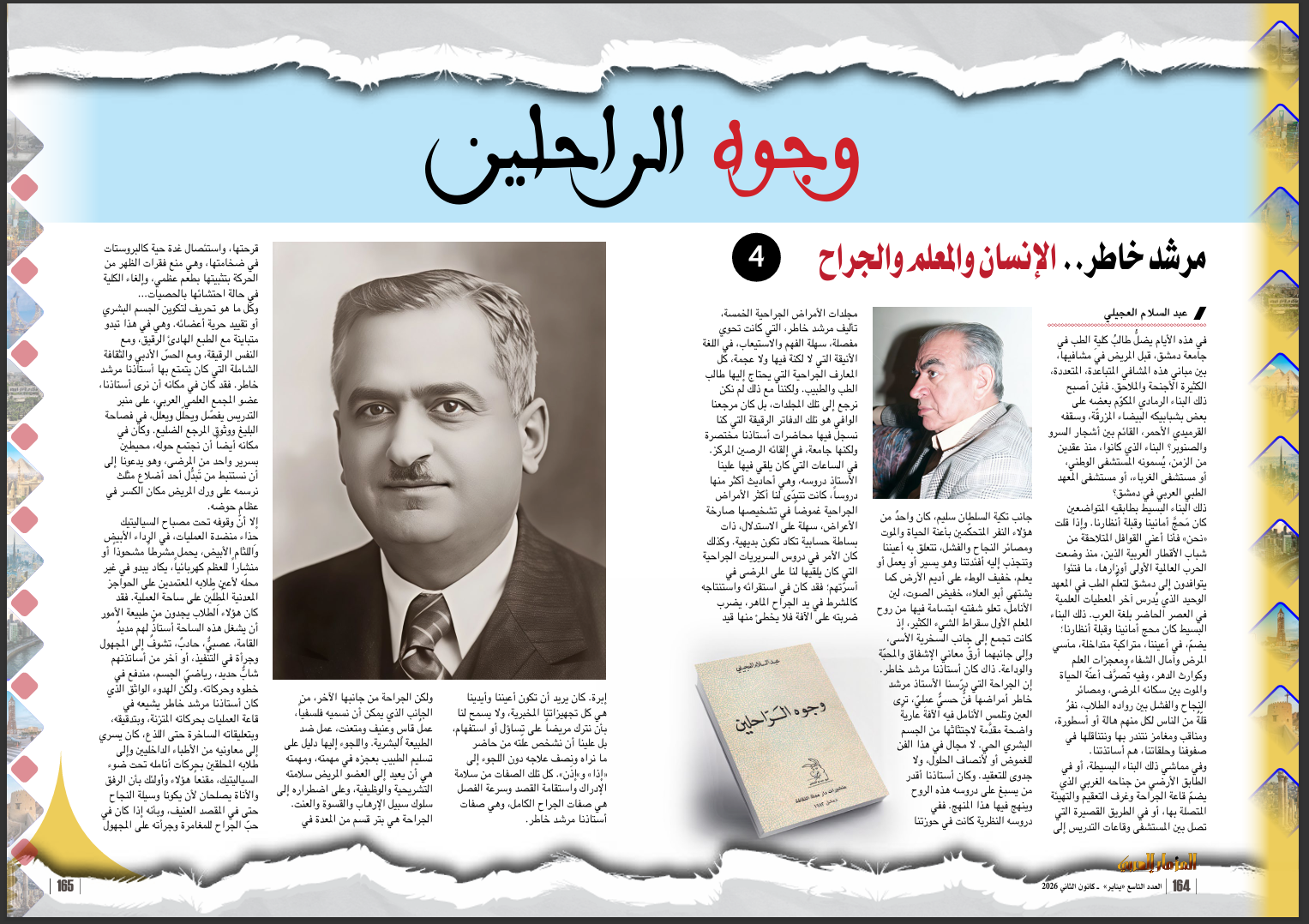

من الصافي إلى نزار قباني، المسافة ليست شعرية فقط، بل وجودية. نزار، ابن دمشق أيضاً، ظلّ في صراخه أجمل من صمت الكثيرين. امتلك ناصية اللغة وسلّطها على القهر، فكانت قصائده طعنات حبّ في جسد وطنٍ يحتضر.

كتب نزار:

كل شعرٍ معاصرٍ ليس فيه

غضبُ العصرِ، نملةٌ عرجاء

ما هو الشعرُ حين يصبح فأراً

كسرةَ الخبز همّه والغذاء؟

وإذا أصبح المفكرُ بوقاً

يستوي الفكر عندها والحذاء!

بهذه السخرية، يختزل نزار المأساة. الشاعر عنده ليس حارسَ إيقاعٍ لغويّ، بل فدائي، يقف على حافة الجنون ليعيد للغة شرفها. والمفكّر إن باع ضميره، أصبح جزءاً من الأرصفة لا من السماء.

فالشعر هنا ليس ترفاً، بل مقاومة، والقصيدة ليست زخرفة بل معركة.

…

في زوايا أخرى من الحياة، تقف بعض التفاصيل الصغيرة شاهقة المعنى. مثل إهداء في صدر كتاب. سألتَ نفسك مرة عن أعظم إهداء قرأته، فكان جوابك:

“لله… وللحرية.”

جملة كتبها المفكر المصري الراحل خالد محمد خالد، فلم يكن بحاجة إلى إسهاب أو بلاغة زائدة.

كأن الإهداء ذاته يلخّص مشروعاً فكرياً كاملاً، ويجعل من القارئ شريكاً في معركة وجودية لا تُخاض بالرصاص، بل بالفكر والضمير.

تلك الكلمات الثلاث كانت كافية لتُحرّك داخلك كل القيم التي أضناها الشرح والتفسير.

…

ربما لم يكن أكثر ما تعلّمته في الحياة من الكتب أو التجارب، بل من (مطبخ النفس) كما تسميه، ذاك الفضاء الداخلي الذي يحوي كل شيء: النوايا، والانكسارات، والأمل، والمكر، والحنين.

قلت في لحظة تأمل:

“أكبر وعاء في مطبخ عمرك هو وعاء النفس”.

وصدقت… فما من تجربة تُختزن خارج هذا الوعاء. النفس الكبيرة، هي التي تُحمّل الجسد ما لا يطيق. والشاعر العربي حين قال:

وإذا كانت النفوسُ كباراً

تعبت في مرادها الأجسامُ

كان يرسم حدود الطموح بالجراح، لا بالكلمات.

وفي المقابل، هناك من يُشبه البغال في أجسادهم، ولكن طموحاتهم لا تتعدى رفرفة عصفور.

“جسم البغال… وأحلام العصافير”.

عبارة موجعة، لكنها تُحيلنا إلى مفارقة الإنسان المعاصر، حين يمتلك الوسائل ويعجز عن الحلم.

…

في نهاية الطريق، حين تتساوى النهايات، يبقى الضحك، لا كترف، بل كخلاص. قلت في خاتمة ما كتبت:

“إذا كان لا بدّ لنا من الموت، فليمت واحدُنا من كثرة الضحك”. وكأنّك تدعو إلى أن يكون الضحك موقفاً من العالم، لا انفعالاً عابراً.

في زمنٍ يموت فيه الناس جوعاً أو رصاصاً أو قهراً، ربما يصبح الضحك فعل مقاومة، أو لحظة حرية أخيرة.

هذه المحطات ليست مجرّد حكايات معزولة، بل مشاهد من بانوراما الحياة العربية المعاصرة، حيث يلتقي الشعر بالرصاص، وتلتبس الحرية بالإهداء، وتتصارع النفوس بين العظمة والخذلان.

هي محطات لمن أراد أن يتأمّل… لا ليحزن فقط، بل ليُفكّر، ويضحك، وربما، يكتب قصيدته القادمة من طين الواقع، لا من رخام اللغة.