إشراقة مصطفى حامد لـ “المزمار العربي”: النسوية موقف ورؤية وضرورة أدبية

*الكاتبة السودانية في المهجر ترى أن الأدب النسوي ليس مجرد تصنيف ضيق

*الأدب قادرٌ على أن يكون جسراً للتفاعل بين الثقافات

*الوطن الأول يسكنني وصار أكثر روحانية وأعمق تأثيراً في داخلي

*الأدب لا يُلغي الاختلاف بل يحتفي به ويحوّله إلى إثراءٍ متبادل

*الأدب النسوي ليس مجرّد تصنيفٍ ضيّق، ولا شعاراتٍ نُطلقها هو منظورٌ ينعكس على التجربة ويكشف عمقها الإنساني.

حوار ـ رئيس التحرير:

الكتابة في المهجر عن الوطن الأم أمر ليس مجرد حنين واستعادة للماضي، إنها بناء جسور بين عوالم مختلفة تحط بينها الذات وتبني تصورات مغايرة للعالم، وتتحول إلى نقطة التقاء، وما الكتابة في النهاية إلا حالات التقاء. من هذا التصور تحاور “العرب” الكاتبة السودانية إشراقة مصطفى حامد.

من مدينة كوستي، المدينة المشرعة على النيل الأبيض، خرجت إشراقة مصطفى حامد إلى العالم حاملةً في عينيها ضوء الماء وجرح الوطن. وُلدت عام 1961، وكأن القدر كان يهيّئها لتكون أنثى الأنهار، امرأة تنسج سيرتها بين ضفتين: النيل والدانوب، بين الذاكرة والمنفى، وبين اللغة الأولى وصوتها الجديد.

نشأت في بيئة سودانية تقليدية، لكنها تمرّدت مبكراً على القوالب الجاهزة. كتبت وهي في الثانوية مقالاً عن معنى “الشرف”، فمزّقت الجريدة خوفاً من الفكرة، لكنها احتفظت بجرأة السؤال في داخلها. درست الإعلام في جامعة أم درمان الإسلامية، ثم علوم الاتصال في جامعة الخرطوم، قبل أن تغادر إلى النمسا في التسعينيات، مهاجرةً لا لتفر، بل لتؤسس عالماً جديداً من المعرفة والحرية.

الدكتورة إشراقة مصطفى حامد

في فيينا، درست اللغة الألمانية، ونالت الماجستير ثم الدكتوراه في العلوم السياسية عام 2006، حيث تناولت في أطروحتها قضايا الهوية والتمكين للنساء الإفريقيات المهاجرات. هناك، لم تكن مهاجرةً تنتظر الاعتراف، بل صوتاً يخلق لغته ومكانه، تكتب وتُدرّس وتُحاور بثقة من يعرف أن الثقافة جسرٌ لا جدار.

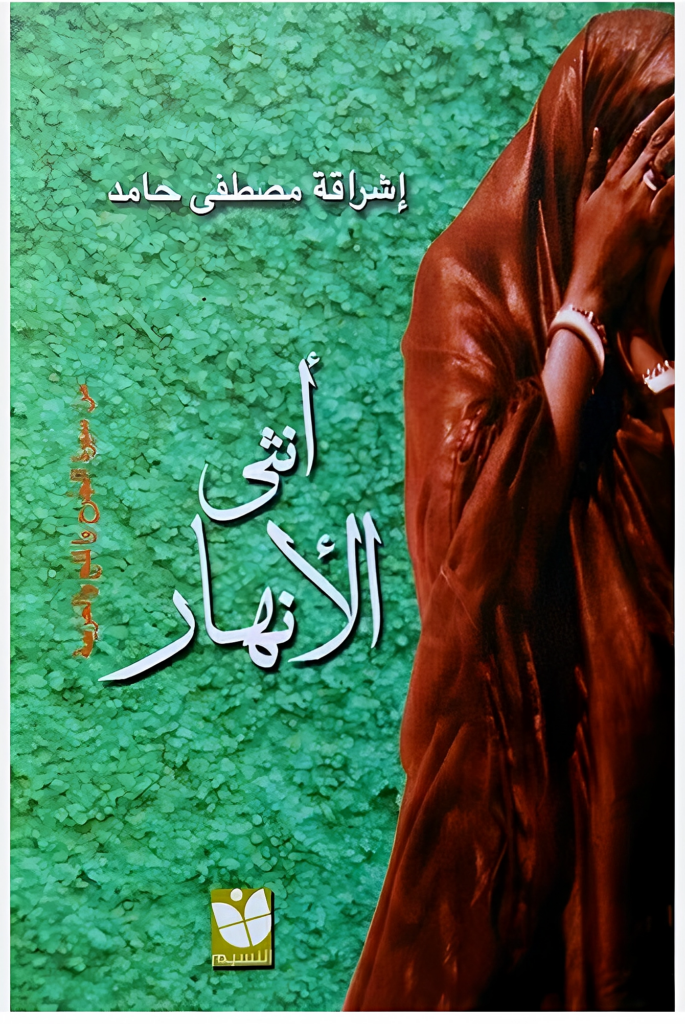

أصدرت دواوين بالعربية والألمانية، منها «ومع ذلك أُغنّي»، «أحزان شاهقة»، «وجوه الدانوب»، وكتابها السيرذاتي «أنثى الأنهار» الذي كتبته بمداد الذاكرة والملح والكرامة.

حصلت على الميدالية الذهبية من الحكومة النمساوية عام 2020 تقديراً لدورها الثقافي والإنساني، وأسست مبادراتٍ تجمع بين الأدب والمجتمع، مثل «فنون بنات مندي»، و«أدب وهجرة بلا حدود».

الاختلاف مصدر

الدكتورة إشراقة مصطفى حامد ليست مجرّد كاتبة أو أكاديمية؛ إنها جسر من الضوء بين ضفاف متباعدة، تُحول الألم إلى معرفة، والمنفى إلى قصيدة. تكتب لتُعيد للعالم توازنه، ولتقول: ما دام فينا الحلم، سنظلّ ـ ومع ذلك ـ نُغنّي.

في حوارها مع “المزمار العربي” في النمسا حيث تقيم، نسألها عن كتابها “أنثى الأنهار”… عنوان يحمل ماءً وجرحاً. وكيف تصف علاقتها بالمكان، بين كوستي والنيل من جهة، وفيينا والدانوب من جهة أخرى؟ وهل ما زال الوطن الأول ساكناً فيها كما كان؟ تقول “هل كان العصفور يبني عشه لو لم يملك غريزة الثقة في العالم؟” ـ غاستون باشلار. بهذا المدخل أبني عُشي حيثما أكون، لأني مثل عصفور باشلار أملك الثقة في هذا العالم، هكذا بروح وفانتازيا حالمة.

وتضيف “علاقتي بالمكان هي علاقة جسد وروح. كوستي والنيل هما الجذر، الحنين، والذاكرة التي تسكن داخلي، ينبوعٌ لا يجفّ. فيينا والدانوب هما الحلم والحضور الآخر، مكانٌ مغاير للبحث عن ذاتٍ تتشكل، الألم والأمل، الخوف والإصرار على تمهيد الطريق، لكن فيه شيءٌ من الغربة التي تذكّرني دوماً بالعودة إلى الوطن الأول الذي لا يزال حيّاً في، ليس كمكانٍ فقط، بل كحالةٍ من الوجود والانتماء الأزلي”.

وتضيف “علاقتي بالمكان دائماً علاقة الماء، التي لا تحدها ضفاف. كوستي والنيل بالنسبة إلي أكثر من مجرد أرضٍ ونهر؛ هما ذاكرةٌ وجسدٌ وروح، هما المكان الذي تعلّمتُ فيه المشي على الماء والضوء والظل معاً. هناك، في النيل، تتسرّب الحياة إلى روحي بطريقةٍ لا يعوّضها أي مكانٍ آخر. أما في فيينا والدانوب، فالأمر مختلف: هنا الجسور والقصور والأنهار تصنع شعوراً بالغربة والجمال في الوقت ذاته. الدانوب أروي فيه عطشي للمعرفة والثقافة، لكنه لا يروي عطشي إلى هناك. الوطن الأول يسكنني، وصار أكثر روحانية وأعمق تأثيراً في داخلي، رغم بُعد المسافة الجغرافية. أحياناً، يبدو وكأن كوستي والنيل يعيشان معي في صمتٍ داخلي، يصنعان نهرَ ذاكرةٍ لا ينضب”.

وعن ديوانها الأول الذي صدر باللغة الألمانية “ومع ذلك أُغنّي”، كيف تنظر إشراقة مصطفى حامد إلى الكتابة بلغة الآخر؟ هل هي انفتاح على الذات الجديدة أم مقاومة ثقافية بلغة المستعمِر السابق؟ تجيبنا “الكتابة بلغة الآخر فعلٌ مزدوج، يتناغم جامعاً بين الانفتاح والمقاومة؛ فهي من جهةٍ انفتاحٌ على الذات التي تشكّلت، وتمنح الكاتبة أفقاً للتعبير والتجريب خارج حدود اللغة الأم، ومن جهةٍ أخرى تمثّل مقاومةً ثقافيةً ناعمة، إذ تُستخدم لغةُ (غربتي) لإعادة سرد الذات والتاريخ من منظورٍ مختلف”.

وتضيف “بذلك تصبح اللغة الجديدة فضاءً للعبور بين الثقافات، وأداةً حيّة وفاعلة لتحويل (الهيمنة) إلى حوار، والاختلاف إلى مكانٍ لحرية التعبير. لغة الآخر هي إثراء، لأنها تفتح آفاقاً جديدة للتعبير والتفكير والرؤية. فالكتابة بلغةٍ أخرى لا تعني مجرد استعمال كلماتٍ مختلفة، بل اكتشاف طرقٍ جديدة لفهم الذات والعالم. وهكذا تصبح اللغة فضاءً للّقاء والتبادل، وتجعل الهويات أكثر تنوّعاً وثراءً”.

وتؤكد “مجموعتي الشعرية الأولى باللغة الألمانية، “ومع ذلك أُغنّي”، تحمل معنى التحدّي والإصرار، فربما الكتابة بهذه اللغة هي مزيجٌ بين الاثنين: انفتاحٌ على ذاتٍ جديدة ومقاومةٌ ثقافية، معاً في فعلٍ إبداعي واحد. ومع كل ذلك، فإنّ الكتابة بأيّ لغةٍ كانت، هي فعلُ انعتاق”.

في “أنثى الأنهار” تكتب سيرتها بلغة تشبه الشعر وتفيض بالألم والحنين، تسألها “المزمار العربي” هل كانت كتابة الذات وسيلةً للشفاء أم مواجهةً متأخرة لذاكرة القهر؟ تقول “في “أنثى الأنهار”، لم تكن كتابة الذات مجرّد استدعاءٍ للذاكرة، بل لذاكرة المقاومة في وجه واقعٍ قاهرٍ للنساء والرجال معاً. كانت الكتابة فعلَ استعادةٍ لصوتٍ جماعي صامت، ومساحةً لإحياء طاقة الحياة في مواجهة الوجع الخاص والجمعي. فهي ليست وسيلةَ شفاءٍ شخصيٍّ بقدر ما هي موقفٌ من العالم، تُحوّل الذاكرة إلى فعل مقاومةٍ جمالي، وتجعل من السيرة جسراً بين الألم والقوّة، وبين التجربة الفردية والهمّ الإنساني المشترك.

لهذا كتبتُ ملامح من سيرتي ليس فقط للتوثيق، وإنما لفعل المرونة، ولجعل هذه السيرة في سياقاتها المجتمعية ذاكرةً للمستقبل”.

في وجوه “وجوه الدانوب” عملٌ تتقاطع فيه الذاكرة السودانية مع الواقع الأوروبي. هل يمكن للأدب أن يكون جسراً تتصالح عليه الثقافات المختلفة؟ تقول: “نعم، الأدب قادرٌ على أن يكون جسراً للتفاعل بين الثقافات، لأنه يتجاوز الحدود الجغرافية واللغوية ليصل إلى المشترك الإنساني: الألم، الفرح، الذاكرة، والتجربة اليومية. في “وجوه الدانوب”، تتقاطع الذاكرة السودانية مع الواقع الأوروبي. نسأل الكاتبة هل يمكن للأدب أن يكون جسراً تتصالح عليه الثقافات المختلفة؟ لتقول “نعم الأدب قادر على أن يكون جسرا للتفاعل بين الثقافات لأنه يتجاوز الحدود الجغرافية واللغوية ليصل إلى المشترك الإنساني: الألم، الفرح، الذاكرة، والتجربة اليومية. في “وجوه الدانوب” تتقاطع الذاكرة السودانية مع الواقع الأوروبي لتخلق مساحةً حواريةً غنية، حيث يمكن للقراء والقراءات من ثقافاتٍ مختلفة أن يتعرفوا على تجارب الآخر ويشعروا بها، فتتحول الرواية إلى وسيطٍ للتفاهم، وإلى فضاءٍ للتلاقي بين الهويات المختلفة دون محو خصوصية أيّ طرف. الأدب هنا لا يُلغي الاختلاف، بل يحتفي به، ويحوله إلى إثراءٍ متبادل”.

جمال يواجه الظلم

في تدويناتها الشعرية والنثرية، تكرّر مفهوم “التشبيك” بوصفه فعلاً إنسانياً وثقافياً. حول كيفية تشكّل هذا المفهوم في تجربتها ككاتبة وفاعلة في الشأن العام بالنمسا؟ تقول “استلهمت فكرة التشبيك من ذاكرة الماضي، من تجمعات نساء الحي في مجالسهن الخاصة، سواء لاحتساء القهوة أو تمشيط الشعر، ومن التفاكر في قضايا حياتية. في ذاكرتي، التشبيك يشبه رقة خيوط العنكبوت، إذ تبدو هشّة ورقيقة، ولكنها تشكّل فضاءً ثقافياً يربط بين التجارب والناس، ويصنع مساحةً للتماسك والمشاركة”.

وتكمل “في تجربتي، يشير مفهوم التشبيك إلى بناء روابط حيّة بين الناس والثقافات، وهو فعل إنساني قبل أن يكون ثقافياً. في الكتابة، يتيح التشبيك ربط التجارب الفردية بالهموم الجمعية، ومزج الأصوات المتعددة لتكوين سردٍ غنيٍّ ومتعدّد الأبعاد. أما في الشأن العام بالنمسا، فهو أداةٌ للتفاعل المدني، تسمح لي بالمساهمة في حوارٍ مجتمعيٍّ شامل، وبتقوية الجسور بين المهاجرين والمجتمع المحلي، ما يجعل الكتابة والفعل الاجتماعي امتداداً لبعضهما، ويحوّل التجربة الشخصية إلى تجربةٍ مشتركةٍ ذات أثرٍ ملموس”.

وتضيف “إن تنوع هوياتي وتجربتي الثقافية منحاني القدرة على التشبيك بمحبة؛ تلك المحبة التي كانت معيني وسندي منذ ذاكرة الطفولة. ازداد دافعي لهذا الفعل عندما نلتُ جائزة الحركة النسائية الكاثوليكية، التي برهنت على قدرتي على التشبيك، رغم أنني لم أكن أعرف معنى الكلمة حين ذُكرت بالألمانية، فبحثت عنها في تلك الليلة، فوجدتها: لوعتي، في التشبيك”.

الكثير من نصوص إشراقة مصطفى حامد تنهل من التاريخ الاستعماري الأوروبي، كما في ناميبيا، وتواجه العنصرية البنيوية. تسألها “العرب” هل تعتبر الكتابة فعل مقاومة بقدر ما هي فعل جمال؟

تقول “الكتابة بالنسبة إلي هي فعل مقاومةٍ وجمالٍ في آنٍ واحد. كثير من نصوصي تُعري التاريخ الاستعماري الأوروبي، كما في ناميبيا، لتواجه العنصرية البنيوية وتعيد سرد الحقيقة بصوتٍ قوي. لكنها ليست مجرّد مواجهةٍ للألم والظلم، بل أيضاً رسالةُ سلامٍ وأمل”.

وتضيف “أوروبا التي استعمرت إفريقيا وقسّمتها في مؤتمر برلين، وفعلت ما فعلته ألمانيا في ناميبيا، استطاعت عبر تطوّر منظومتها الحقوقية وقوّة مجتمعها المدني أن تعيد بناء نفسها بعد حروبٍ دمويةٍ ونازية. وهذا ما منحني الأمل والقدرة على الكتابة بصوتٍ عالٍ، لأؤمن بأنّ حروبنا في القارة الإفريقية عموماً، والسودانية خصوصاً، قابلةٌ للانتهاء، وأنّ عقولنا لا تقلّ قدرةً عن عقول من أعادوا بناء أوروبا بعد الخراب”.

لأنها سبق أن ترجمت نصوصا من العربية إلى الألمانية، وهذا ما يشبه العبور بين عالمين. تسألها “المزمار العربي” ما الذي تفقده النصوص حين تُترجم؟ وما الذي تكسبه حين تعبر هذه المسافة؟

ترى الدكتورة إشراقة مصطفى أنه عند الترجمة، تفقد النصوص الكثير من دفئها وحميميتها، حتى وإن نجحت في إيصال روح المعنى. لكنها ليست عبوراً مجرداً؛ فهدفها بناء جسرٍ بين عالمين. بالنسبة إليها، الترجمة فعل ثقافيٌّ وحوارٌ بين الثقافات، يمنح النصوص قدرةً على الالتقاء بالآخر، ويفتح مساحةً للتفاهم والتبادل، مع الحفاظ على الجوهر الذي يجعل كل نصّ فريدا”.

وجدتِ في النمسا فضاءً ثقافياً متقبّلاً لصوتها ككاتبة سودانية؟ أم أنها اضطررتِ إلى “اختراع مقعدك” في هذا الوسط الأدبي؟ تجيبنا “في النمسا، وجدت بعض الفضاءات الثقافية المتقبّلة لصوتي ككاتبة سودانية، خصوصاً في الأوساط التي تُقدّر التنوع والتجارب العابرة للثقافات. لكن الحقيقة أنّي ناضلتُ لأجل أن يكون لي مكاني. فالأمر ليس سهلاً، غير أن تجربتي في السودان في العمل العام ساعدتني كثيراً على الانخراط في فضاءات المجتمع المدني النمساوي، وخاصة في الوسط الأدبي والثقافي، عبر العمل الدؤوب، والصبر، والمثابرة، ومن قبلُ الإيمان بقدراتي، وإثبات قيمة كتابتي وفعلها الثقافي والاجتماعي”. وتضيف “كانت التجربة غنية ومزيجاً بين الترحيب والتحدّي، وأدركتُ من خلالها أنّ الانتماء إلى فضاءٍ أدبيٍّ جديد يتطلّب مبادرة وخلق مساحات نضالٍ يوميٍّ لأجل إثبات الوجود واقتحام هذه العوالم، وأولها أدغال اللغة”.

تسأل “المزمار العربي” مصطفى عن كتاباتها التي تحمل حضوراً نسوياً واضحاً، لكنها تتجنّب الشعارات. كيف تتعامل مع مفهوم “الأدب النسوي”؟ وهل تراه تصنيفاً ضيّقاً أم ضرورة أدبية؟

تقول “الأدب النسوي ليس مجرّد تصنيفٍ ضيّق، ولا شعاراتٍ نُطلقها دون محتوى أو رؤية، بل هو منظورٌ ينعكس على التجربة ويكشف عمقها الإنساني. في كتاباتي، الحضور النسوي موجود كجزءٍ من الحياة اليومية والذاكرة. النسوية بالنسبة لي موقفٌ ورؤية وضرورةٌ أدبية، لأنها تُضيء أبعاداً مُهملة من التجربة الإنسانية، لكنها يجب أن تبقى فضاءً مفتوحاً، يسمح بالالتقاء مع التجارب الأخرى، ولا يحصر النص أو الكاتبة داخل قالبٍ محدّد”. وتضيف “النسوية ليست مدرسةً واحدة، ولا مفاهيم جامدة أو ثابتة، بل تتحوّل وتبقى في حالة حراكٍ دائم يهدف إلى أنسنة مجتمعاتنا”.

وتكشف لنا إشراقة مصطفى حامد على أن المرأة في نصوصها ليست ضحية، بل فاعلة ومتجاوزة ومبدعة. كيف تكتبين المرأة بوصفها كينونة غير نمطية، في ظل مجتمعاتٍ تعيد إنتاج الوصاية بأشكالٍ ناعمةٍ وخشنة؟

تجيبنا “أكتب النساء في نصوصي بوصفهنّ كينوناتٍ غير نمطية، فاعلاتٍ ومبدعات، يتجاوزن حدود الدور المرسوم لهن اجتماعياً”.

وتشرح “أستمدّ صورة النساء من الخبرة والمقاومة اليومية، من لحظات القوة التي تصنع فرقاً في حياة النساء والرجال معاً. ففي المجتمعات التي تُعيد إنتاج الوصاية بأشكالٍ ناعمةٍ وخشنة، تصبح الكتابة مساحةً ضرورية للتحرر والإبداع، حيث يمكن للنساء أن يتحدثن بأصواتهن الخاصة، ويتخذن القرار، وينسجن حياتهنّ من خيوط الإرادة والخيال، بعيداً عن الصور النمطية والقيود المفروضة عليهنّ”.

وتضيف “استخدام مفردة “النساء” في الرد على السؤال قاصدةً بذلك الإشارة إلى التنوع بينهن، فهنّ أيضاً يتفاوتن؛ فيهنّ من استُلبت لتكون أداةً للدور النمطي دون وعي، وفيهنّ من حملت منجل التغيير لأجل مجتمعٍ عادلٍ ينعم نساؤه ورجاله بالحياة الكريمة التي تليق بالإنسان”.

تكريم وإلهام متجدد

تكشف لنا إشراقة مصطفى حامد أنه لطالما حملت شبكة “فنون بنات مندي” رسالةً ساميةً تهدف إلى دعم الإبداع النسوي وتعزيز حضور المرأة في المشهد الفني والثقافي. ما أبرز الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها من خلال هذه الشبكة، وما أحدث المشاريع أو المبادرات التي أطلقتها في هذا الإطار لتعكس هذه الرؤية؟ تقول “شبكة “فنون بنات مندي” هي إحدى مشاريع منظمة مندي لثقافة السلام وإدارة التنوع، وتركّز على تعزيز دور النساء من خلال الكتابة والإبداع الفني، خصوصاً فيما يتعلّق بتجاربهنّ الحياتية”.

وتتابع “أحد أبرز أهداف الشبكة هو تمكين النساء من التعبير عن تجاربهنّ وإيصال أصواتهن إلى المجتمع، مع التركيز على تجارب المهاجرات واللاجئات من دولٍ شرق أوسطية مثل السودان، وسوريا، والعراق، وإريتريا، ومصر، ولبنان، واليمن. ومن أبرز المبادرات التي أطلقتها الشبكة مشروع “ليس سوانا نكتب سيرتنا”، الذي شمل كتابة النساء عن الهجرة القسرية، وتجارب الجدات، وموضوع الماء، والمرونة في مواجهة التحديات. وصدرت أغلب هذه الكتب في القاهرة، ويصدر هذا العام كتابان جديدان: “حين يعطش الماء تكتب النساء”، وكتابٌ آخر عن الصمود من خلال التجارب الغنية لهؤلاء النساء”.

وماذا تقول عن تكريمها بالميدالية الذهبية من دولة النمسا، وهذا ما يعني اعترافٍ رفيعٍ بقيمة ما قدّمت من أعمالٍ ودورٍ فاعلٍ في خدمة الثقافة والفن. كيف استقبلتِ مثل هذا التقدير، وماذا يُمثّل بالنسبة لها على الصعيدين الشخصي والمهني؟

تجيبنا “استقبلتُ الميدالية الذهبية من دولة النمسا بامتنانٍ وفخرٍ كبيرين، فهي اعترافٌ بدوري في الفضاء العام، بدءاً من العمل الأكاديمي وما قدّمته من بحوث، مروراً بالعمل الإبداعي، وصولاً إلى المبادرات التي تعزّز حضور النساء والمجتمع المدني”.

وتضيف “على الصعيد الشخصي، تمثّل لي هذه الميدالية تقديراً لمسيرةٍ طويلةٍ من الجهد والمثابرة، ودافعاً للاستمرار في الكتابة والعمل الثقافي والاجتماعي. أما على الصعيد المهني، فهي اعترافٌ رسميٌّ بفاعلية أعمالي في مختلف المجالات، وتأكيدٌ على أن الصوت الأكاديمي والإبداعي والمبادرات المجتمعية تحظى بالاحترام والاعتراف، مما يمنحني قدرةً أكبر على تطوير مشاريع جديدة وتعزيز تأثيرها”.

وتؤكد “أهديتُ هذا التكريم إلى شهداء وشهيدات الثورة السودانية، ثورة ديسمبر المجيدة، من داخل قاعة بلدية فيينا. هذا الاعتراف، رغم سعادتي به، يمثّل أيضاً مسؤولية جسيمة للاستمرار في العمل في هذا الحقل؛ فهو تأكيدٌ على أن ما قدّمته من جهودٍ أكاديميةٍ وإبداعيةٍ ومجتمعية ليس نهايةً، بل دافعٌ للاستمرار والمساهمة بشكلٍ أعمق في خدمة الثقافة والمجتمع، والدفاع عن قيم الحرية والسلام والعدالة”.