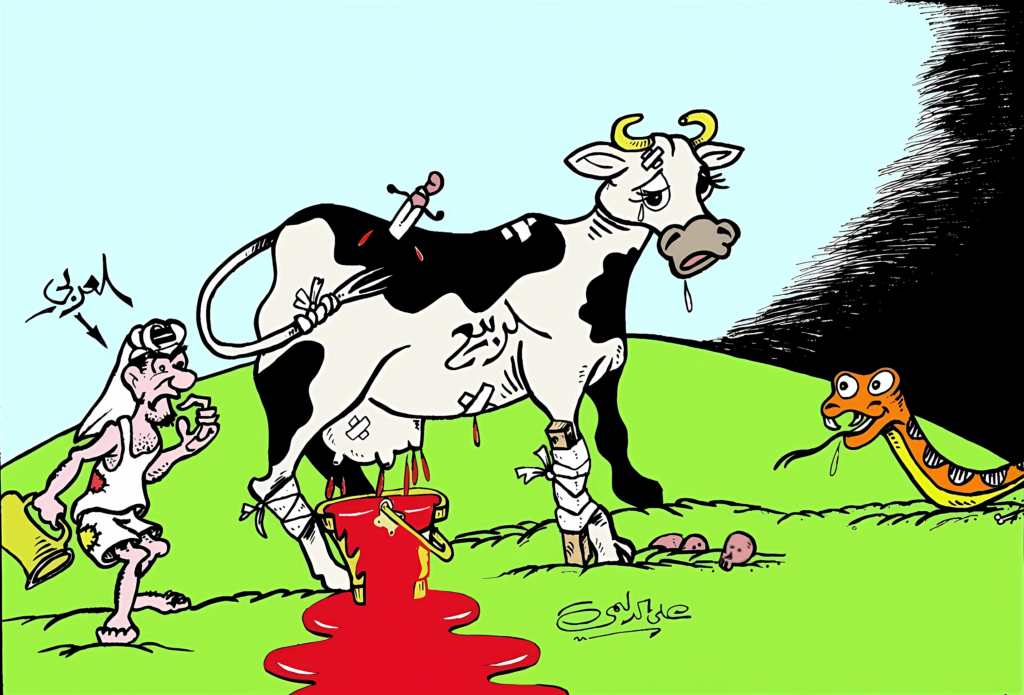

علي الدليمي .. كاريكاتير عراقي يكتب الألم بالضحك

الفنان يواصل مشروعه الثقافي بهدوء العارف، جامعاً بين الخط والضحكة والنقد، ليؤكد أن الفن فعلُ وعي ومقاومة وجمال

*اختفاء الكاريكاتير من الصحف خسارة فادحة!

عبد الكريم البليخ

وُلد علي إبراهيم جواد الدليمي في بغداد صيف عام 1963، في مدينةٍ كانت تموج بالتحولات السياسية والثقافية، فشبّ وهو يرى في الصورة والخط والكلمة أكثر من أدواتٍ جمالية، بل وسائل للقول والاحتجاج وحفظ الذاكرة.

منذ منتصف سبعينات القرن الماضي، انحاز مبكراً إلى الفن، فمارس الرسم والكاريكاتير والخط العربي بشغفٍ لافت للنظر، قبل أن يلتحق رسمياً بالمؤسسات الثقافية العراقية مطلع الثمانينات، حيث بدأ عمله في دائرة الفنون التشكيلية، جامعاً بين الوظيفة والإبداع.

تشكّلت تجربة الدليمي على تخوم السخرية الواعية والالتزام الثقافي؛ فكان الكاريكاتير لديه مرآةً ناقدة للواقع، والخط العربي فضاءً للتأمّل الجمالي، والرسم مساحةً للحوار مع الإنسان وهمومه. أقام معارضه الشخصية الأولى مبكراً، وشارك في معارض ومهرجانات عربية ودولية، مثبتاً حضوره بصفته فنان متعدّد الأدوات والرؤى. وفي الصحافة، ترك أثره رساماً ومصمماً ومحرراً، حيث امتزجت الصورة بالنص، والفكرة بالشكل.

الفن مسؤولية

لم يكتفِ علي الدليمي بالإنتاج الفني، بل اتجه إلى النقد والتوثيق، فكتب عن رموز التشكيل العراقي، مسهماً في حفظ الذاكرة البصرية من النسيان، ومؤكداً أن الفن لا يكتمل دون قراءةٍ واعية لتاريخه وسياقه. ومع توليه إدارة وخبرة المتحف الوطني للفن الحديث، تحوّل إلى حارسٍ أمين للأعمال الفنية، مؤمناً بأن حماية الإرث الثقافي مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون مهنية.

فنان الكاريكاتير علي الدليمي

وفي مسيرته، حاز الجوائز والتكريمات، عربياً وعراقياً، وتُوّج حضوره بتكريمه في ملتقى الكاريكاتير العربي بالقاهرة بوصفه أحد رواد هذا الفن. اليوم، يتفرغ علي الدليمي للفن والكتابة، ويواصل مشروعه الثقافي بهدوء العارف، جامعاً بين الخط والضحكة والنقد، ليؤكد أن الفن، مهما تنوّعت أشكاله، هو فعلُ وعيٍ ومقاومةٍ وجمال.

في بغدادِ ستينات القرن الماضي، حيث كانت المدينة تُعيد تشكيل وعيها بين السياسة والثقافة والشارع. لم تكن البدايات آنذاك توحي بأن فتىً يراقب التفاصيل الصغيرة سيغدو لاحقاً أحد أبرز أصوات الكاريكاتير العراقي والعربي، لكن مبكراً تشكّل لديه إحساسٌ بأن الخط ليس زينة، وأن الصورة ليست ترفاً، بل موقفٌ يُتخذ، وشهادةٌ تُكتب على زمنٍ مضطرب.

التقت به “العرب” وسألته عن تجربته، ومتى يتحول الرسم من هواية إلى قدر؟

حين يعود الدليمي بذاكرته إلى تلك اللحظة المفصلية، لا يتحدث عن قرارٍ واعٍ بقدر ما يتحدث عن اكتشاف. الكاريكاتير، كما يقول: “لم يكن خياراً عابراً، بل أداة وجد فيها القدرة على المواجهة”.

مع بدايات الثمانينات، وفي ذروة التحولات الدامية التي عاشها العراق والمنطقة، أدرك أن الخط الساخر يمكن أن يكون أكثر حدة من الخطب، وأن الصورة المختزلة قادرة على فضح ما تعجز عنه الكلمات. هناك، عند تماس الفن مع الهم الإنساني، تبلورت قناعته بدور الفنان الملتزم، الذي لا يرسم للضحك السريع، بل ليوقظ الأسئلة الثقيلة.

ولأن المسار لم يكن مفروشاً بالجمال وحده، فإن التجارب القاسية تركت أثرها العميق في أسلوبه. الحروب، الحصار، الموت اليومي، وانكسارات الإنسان العراقي، لم تكن أحداثاً تُروى من بعيد، بل معيشاً يومياً صاغ نظرته للعالم. من هذه التجربة المركّبة خرجت رموزه الحادة، وخطوطه التي تجمع بين الألم والسخرية، لا بوصفها ازدواجية متناقضة، بل باعتبارها اللغة الأصدق لوصف واقعٍ لا يُحتمل دون ابتسامة سوداء. فالسخرية، في أعماله، ليست هروباً من الوجع، بل طريقة لمواجهته دون أن يُفقد الإنسان كرامته.

ومن هنا، يصبح المشهد اليومي البسيط، الذي يمرّ على الآخرين مرور الكرام، مادة خام للفكرة. فالفنان، في نظر الدليمي، “لا يرى بعينيه فقط، بل ببصيرته”. ويضيف “حادثة صغيرة في شارع، تصريح سياسي عابر، نظرة طفل، أو صمت عجوز، كلها تتحول إلى نواة لصورة قادرة على اختزال زمنٍ كامل. ليست المسألة مهارة تقنية بقدر ما هي قدرة على الالتقاط، وعلى تحويل اللحظة العابرة إلى وثيقة بصرية تدخل التاريخ، لا بوصفها رسماً، بل موقفاً”.

وفي هذا السياق، تتجلى واحدة من أكثر الثنائيات حضوراً في تجربته: الضحك والألم. فهو لا يؤمن بالكاريكاتير الذي يُضحك الناس ويَمضي، بل بالضحكة التي تؤلم وتوقظ. يستحضر مثلاً شعبياً ليشرح فلسفته: “امشِ وراء الذي يُبكيك”. فالضحك السطحي، في رأيه، “تواطؤ غير معلن مع القبح، أما السخرية الواعية فهي فعل مقاومة”. هكذا تصبح اللوحة الكاريكاتيرية عند الدليمي أشبه بجرس إنذار، لا يهدف إلى التسلية، بل إلى التنبيه، وإعادة طرح السؤال الأخلاقي على المتلقي.

رسالة الكاريكاتير

وعند هذا الحد، يبرز سؤال الدور: هل يكتفي الفنان بكشف الخلل، أم يُطالب بتقديم حلول؟ الدليمي لا يدّعي أن الفن يملك وصفات جاهزة، لكنه يؤمن بأن مجرد تعرية الظلم هي بداية التغيير. تاريخ الكاريكاتير، كما يراه، “مليء بالأمثلة التي أسهم فيها هذا الفن في إسقاط هيبة أنظمة، وفضح فسادٍ مستتر، حتى لو دفع الفنانون أثماناً باهظة وصلت إلى الاغتيال، كما حدث مع ناجي العلي”. من هنا، كما يقول “تتحول اللوحة إلى شرارة، لا تُنجز الثورة وحدها، لكنها تُشعل الوعي”.

أما عن آلية العمل، فلا مكان للعشوائية الخالصة. الفكرة هي الأساس، وهي التي تقود الشكل. يقول “قد تأتي الفكرة من خبرٍ عاجل، أو قراءةٍ معمّقة، أو حدثٍ عالمي بعيد، لكن المهم أنها تنبع من وعي الفنان بواقعه. بعد ذلك، يأتي الخط ليُجسّد الفكرة، لا ليقودها. فالكاريكاتير، في جوهره، فكرة قبل أن يكون أسلوباً، وكلما كانت الفكرة أكثر صفاءً، احتاجت إلى خطوط أبسط، وأكثر اقتصاداً”.

ومن خلال هذه البساطة الذكية، يصل الكاريكاتير إلى عالميته. فالدليمي يرى أن قوة هذا الفن تكمن في اعتماده على رموز مشتركة، يفهمها الإنسان أينما كان. الظلم، الجوع، الحرب، السلطة، كلها مفاهيم عابرة للحدود، وحين تُختزل بصرياً بذكاء، تصبح الصورة لغة عالمية لا تحتاج إلى ترجمة. ولهذا، ظل الكاريكاتير الصحفي، في نظره، الأشد تأثيراً، لأنه يصل مباشرة إلى الجمهور، لا إلى نخبة القاعات.

ورغم وصوله إلى منصات عربية ودولية، ظل العراق حاضراً في تكوينه، لا بوصفه ملامح فولكلورية، بل كخبرة إنسانية. البيئة العراقية، بتنوعها وتعقيدها، شكّلت وعيه، لكنه اختار أن يجرّد شخوصه من الهويات الضيقة، لتغدو شخصيات بلا أسماء، شاهدة على الزمن، وقادرة على تمثيل أي إنسان في أي مكان. هكذا، تخلّى عن المباشرة المحلية، ليمنح أعماله بعداً إنسانياً أوسع.

وفي تفاعله مع الجمهور، لاحظ أن المتلقي، أينما كان، يبحث عن الفكرة قبل الاسم. المسابقات والمعارض الدولية أسهمت في رفع مكانة الكاريكاتير، لكن الدليمي ظل وفياً للنشر الصحفي، معتبراً إيّاه المكان الطبيعي لهذا الفن. فالكاريكاتير، حين يُحبس داخل قاعة عرض، يفقد جزءاً من رسالته، بينما في الصحيفة يصبح جزءاً من الوعي اليومي، ورفيقاً للقارئ في لحظة التفكير.

معرفة بصرية

أما عن التوازن بين وضوح الصورة وعمق الفكرة، فهو تحدٍ دائم. المباشرة، في رأيه، عدو الكاريكاتير، لكن الغموض المفرط خيانة للرسالة. الحل يكمن كما يؤكد الفنان العراقي علي الدليمي “في ثقافة الفنان، واطلاعه، وقدرته على تبسيط المعقّد دون تفريغه من معناه، وكلما اتسعت دائرة معرفة الفنان، جاءت خطوطه أصدق وأقرب إلى المتلقي”.

ويبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: ما مصير الكاريكاتير في زمن الصورة السريعة والإعلام الرقمي؟ هنا لا يُخفي الدليمي قلقه ليجيبنا “اختفاء الكاريكاتير من الصحف الورقية خسارة فادحة، ليس للفن وحده، بل للوعي العام”.

ويضيف “كان الكاريكاتير “ملح الصحافة”، وبدونه فقدت الصفحات نكهتها وقدرتها على الصدمة. ومع ذلك، يبقى إيمانه راسخاً بأن هذا الفن، مهما تغيّرت الوسائط، سيظل قادراً على التأثير، طالما وُجد فنان يرى في الخط موقفاً، وفي السخرية فعل وعي، وفي الرسم مسؤولية لا تنفصل عن الإنسان”.