الطيّب صالح .. سحر السرد وجرح الغياب

عبد الكريم البليخ

يحتلّ الطيب صالح موقعه المتفرّد في الكتابة العربية منذ أن صدرت روايته الأشهر “موسم الهجرة إلى الشمال” عام 1966، تلك الرواية التي لم تكتفِ بأن تهزّ وجدان القارئ العربي، بل سرعان ما عبرت حدود اللغة لتستقر في ذاكرة الأدب العالمي. ومنذ ذلك الحين لم تتزحزح مكانته، بل ازدادت رسوخاً مع مرور الأعوام، حتى غدا اسمه مرادفاً للفرادة، ونصوصه محطات مضيئة في تاريخ السرد العربي. وما إن نقترب اليوم من الذكرى السابعة عشرة لرحيله، في الثامن عشر من فبراير 2026، حتى يتجدّد النقاش حول إرثه الأدبي، وتعود الأسئلة التي أثارها نصّه في الوجدان الجمعي.

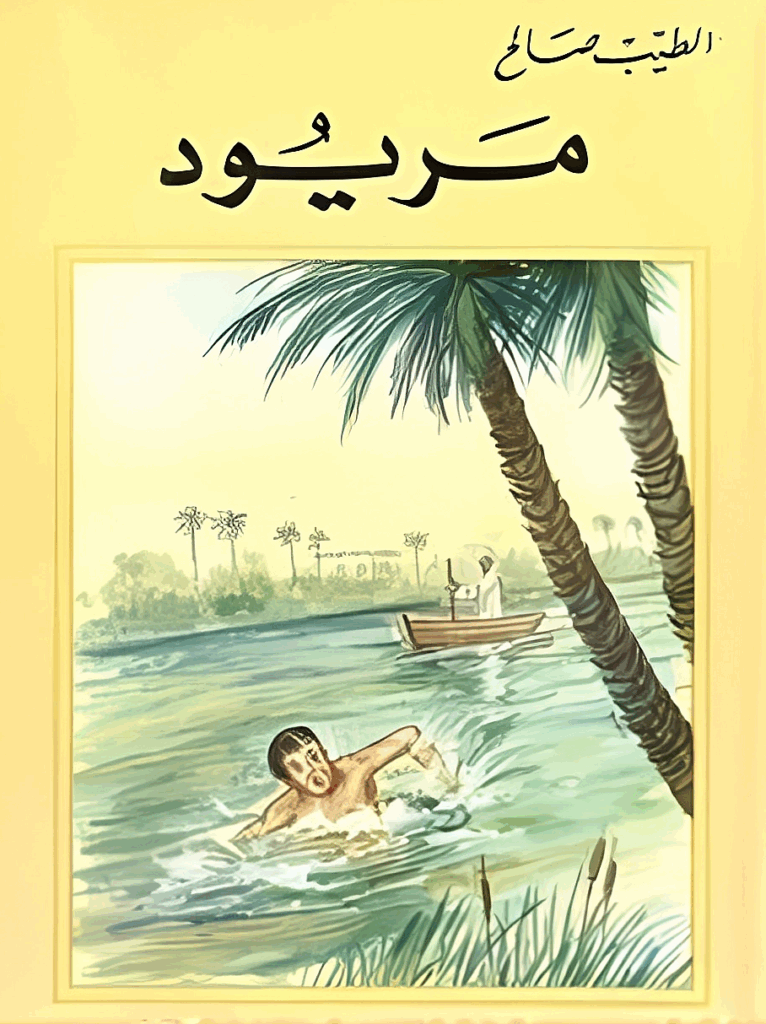

ورغم الشهرة المدوية التي حققها مع روايته الكبرى، فإن مشروعه الأدبي لم ينحصر فيها وحدها. فثمّة روايات أخرى لا تقل عُمقاً وبراعة مثل “عرس الزين” و”ضوء البيت” بجزأيها (مريود وبندر شاه)، إلى جانب مجموعاته القصصية “نخلة على الجدول” و”دومة ود حامد”. أضف إلى ذلك مقالاته البديعة مثل “منسي – إنسان نادر على طريقته”، و”المضيؤون كالنجوم من أعلام العرب والفرنجة”، و”للمدن تفرد وحديث” بجزأيه، و”في صحبة المتنبي ورفاقه”، وفي “رحاب الجنادرية وأصيلة”. تلك النصوص تبرهن أن الطيب صالح لم يكن راوياً وحسب، بل كان أيضاً مفكراً ومعلقاً اجتماعياً وسياسياً، يقرأ الواقع بعين الناقد ووجدان الأديب.

جسر بين ثقافتين

لقد استطاع أن يضع تضاريس السودان وتراثه على خريطة الأدب العربي والعالمي. فبينما ظلّت صورة السودان في الذهن العربي مقترنة بالصراعات السياسية والحروب الأهلية، جاءت كتاباته لتكشف وجه الحياة، تفاصيلها الصغيرة، عاداتها وطقوسها، المرأة والرجل، الموت والحب، الفرح والحزن. من خلاله تعرّف القارئ العربي على السودان لا كخبر عابر في الصحف، بل كعالم إنساني كامل يستحق الإصغاء والتأمل. لقد فتح نافذة على بلاده، لتغدو نصوصه جسراً عبَر من خلاله كثير من الكتّاب السودانيين إلى الأفق الأوسع.

ولعلّ سرّ فرادته أنه عاش بين ثقافتين متباينتين، فكان في آنٍ واحد ابناً بارّاً لتراب قريته كرمكول، يلهو في بساتينها ويتنفس عبير نخيلها، وابناً آخر لمدن أوروبا، يسير في شوارع لندن وباريس متأبطاً كتاباً أو سيجاراً. في شخصيته اجتمعت عفوية السوداني وحرارة روحه، مع نظام الإنجليزي ودقته الباردة. هذه الثنائية لم تكن سطحية، بل عمّقتها رحلاته بين الخرطوم والقاهرة والدوحة، بين الشرق والغرب، فكوّنت لديه رؤية مغامرة تضع الموروث المحلي في مواجهة الأسئلة الكونية الكبرى. ومن هذه المواجهة خرجت نصوصه لتكتسح المألوف، وتعيد تشكيله وفق فلسفة تمزج العطف الإنساني بالصرامة الفكرية.

الراحل الطيب صالح

تجربته الأدبية كانت ملأى بالذكاء والسخرية والدهشة. كان يكتب بعد أن يهضم التجربة ويعيد تشكيلها في ذاكرته، يكتب كتاريخ بديل يسد الثغرات التي عجز المؤرخون عن توثيقها. وإذا كان يروي بلغة الأديب، فإنه لا يتخلى عن خيال الشاعر، مع أنه لم يكتب شعراً. هذه القدرة جعلت نصوصه تتجاوز حدود الأجناس الأدبية، فمقالاته الإذاعية كانت تمتلك نكهة القصة، وتعليقاته السياسية كانت تنبض بإيقاع الرواية.

ومن أبرز محطاته الفكرية كتابه في صحبة المتنبي ورفاقه، حيث قدم قراءة مختلفة لشعر المتنبي ورفاقه، لا بوصفهم تماثيل لغوية جامدة، بل كأشخاص لهم دوافعهم النفسية والإنسانية. اقترب من نصوصهم وكأنه يحاور أرواحهم، يدخل تحت جلدهم ليكشف دوافعهم العميقة. كانت تلك مغامرة نقدية غير مسبوقة، توازي جرأته في الرواية. لقد جعل القارئ يرى المتنبي لا كرمز مقدّس فحسب، بل كإنسان يكابد ويثور ويبحث عن الخلود.

رواية موسم الهجرة إلى الشمال

ولأن الطيب صالح كان صادقاً في تجربته، جاءت كتاباته مفعمة بإنسانية عالية. فالقصة عنده ليست مجرد حبكة، بل حالة إنسانية. الرواية ليست بنية فنية جامدة، بل تاريخ بديل يكتبه الأدب حيث يعجز التاريخ الرسمي. المقال عنده قائم بذاته، يحمل من القوة ما يجعله جزءاً من مشروعه الكبير. لذلك حين نلوذ اليوم إلى نصوصه نشعر أننا نعود إلى معين لا ينضب من الحكمة والجمال، نقرأ فيها السودان ونقرأ أنفسنا أيضاً.

مختارات

لقد نجح في التوغّل في تاريخ بلاده، فكتب عنها كما كتب الفرنسيون عن مصر في وصف مصر. لكن الفرق أن نصوصه لم تكن نتاج مراقب خارجي، بل نتاج ابن صميم، عاش التفاصيل وتشرّبها. كان قادراً أن يحوّل القرية إلى كونية، والشخصية المحلية إلى نموذج إنساني. في نصوصه نجد وصف الفنادق والمشارب والقرى والمزارع والأزياء والطقوس، كما نجد التوترات السياسية والاجتماعية. كل ذلك صاغه بلغة عذبة تجعل القارئ ينتشي وهو يقرأ.

إبداعاته رحلة سردية مكثفة، تمنح القلب نشوة، وتغمر الوجدان بالحنين، وتدفع العقل إلى التفكير والتحليل. وهي في الوقت نفسه كتابة عربية أصيلة، ترفع من شأن اللغة وتعيد لها بريقها. كان يعرف كيف يختار الكلمة، كيف يرصف الجملة، كيف يبني الحوار. شخصياته ليست مسطحة، بل تنبض بالحياة، تتأثر بالزمان والمكان، تتحول مع التجربة والمعايشة. وهنا يكمن سرّ نجاحه: أنه أعطى للغة العربية بعداً جمالياً وإنسانياً قلّ نظيره.

عرس الزين

ورغم أن أعماله لم تنل جائزة نوبل، فقد ظلّ اسمه يتردّد في قوائم الترشيح. ومع أن نوبل قد فاتته، فإن القارئ العربي وجد فيه ما يُغني عن أي تكريم خارجي. فقد كان، ببساطة، فوق الجوائز، لأنه لم ينتمِ إلى تيار أو جماعة، ولم يسعَ وراء الأضواء. كان يكتب لأنه مؤمن بجدوى الكتابة، ولأنه يرى فيها خلاصاً للإنسان. تلك النزاهة الفكرية جعلت منه حالة خاصة في الأدب العربي.

أثر لا يزول

لقد عرفتُه شخصياً من خلال مقالاته في مجلة “المجلة” وفي “الشرق الأوسط”، حيث كان يكتب في السياسة برؤية الأديب، وفي الاجتماع بعين المؤرخ، وفي الثقافة بوجدان الإنسان. كان يضع القارئ العربي أمام صورة السودان كما هي: بلد غني بالتنوع، مثقل بتركة الاستعمار، ممزق بالصراعات، لكنه في الوقت نفسه بلد نابض بالحياة، مليء بالقصص التي تستحق أن تُروى. كتاباته تحولت إلى ميثولوجيا حية، جمعت بين التاريخ والأسطورة، بين الواقع والخيال، بين اللغة الفصحى والتعابير السودانية المحلية، حتى جعل القارئ يحلم بزيارة السودان كما لو كان يعرفه منذ زمن.

وهكذا يظل الطيّب صالح بذرة متجدّدة في حقل الإبداع العربي والعالمي. نصوصه لا تزال تنمو مع كل قارئ جديد، تتجدّد وتكتسب حياة أخرى. وهي نصوص شديدة الخصوصية، تمتلك قسوة الصراحة وسحر اللغة، وتبقى صامدة في وجه الزمن، لا يَبهُت لونها ولا يفقد طعمها. في مقابل كثير من النصوص التي ملأت رفوف المكتبات ونالت جوائز كبرى ثم اندثرت سريعاً، تبقى أعماله راسخة، ملتهبة، يصعب تجاوزها. لقد كتب نصوصاً لها مخالب وأنياب، نصوصاً لا تُقرأ فحسب، بل تترك أثراً لا يزول.

إننا إذ نقترب من الذكرى السابعة عشرة لرحيله، ندرك أن الطيب صالح لم يكن مجرد كاتب، بل كان ظاهرة إنسانية وأدبية. كان مرآة لوجدان أمة تبحث عن ذاتها، وصوتاً للإنسان العربي وهو يواجه سؤال الهوية في عالم متغيّر. وما أحوجنا اليوم، في ظل هذا التمزق، إلى أن نصغي إلى صوته من جديد، إلى أن نستعيد درسه البسيط والعميق: أن الأدب لا يُكتب لينسى، بل ليضيء الطريق، وليعيد للإنسان صوته حين يوشك أن يضيع.

كاتب وصحافي سوري مقيم في النمسا